jueves, noviembre 28, 2013

El poder de la palabra V

Olvidé que aún quedaba una palabra en la recámara,

la última, la que provocó el sangriento malentendido.

miércoles, noviembre 27, 2013

lunes, noviembre 25, 2013

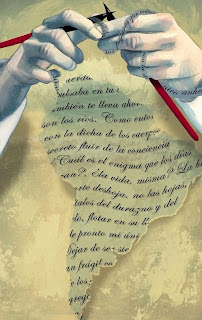

CONO SUR

El que inventó la expresión "El Cono Sur" de Geografía no sé qué tal andaba pero demostró que de Geometría no tenía ni puta idea.

domingo, noviembre 24, 2013

jueves, noviembre 21, 2013

El negro.

Cuando recibí la llamada de la editorial no me lo podía creer. Me decían que habían quedado impresionados con las cosas que había publicado en Internet y estaban muy interesados en conocerme.

Me presenté con mi mejor traje, dejando un rastro de colonia a mi paso. Monté en el ascensor silbando y aunque cuando bajé estaba meditabundo,

cabizbajo y muy desilusionado tuve que reconocer que su propuesta era un buen trato. La cifra que me ofrecieron era astrónomica. Irrechazable.

Escribí la novela en pocas semanas, el plazo que me habían marcado. Muchos litros de café, pocas horas de sueño, pero había merecido la pena. Está mal que yo lo diga pero era un relato apasionante, una historia redonda y conmovedora que enganchaba desde la primera línea y se devoraba hasta la última. Un éxito asegurado.

Sé que la novela la publicarán con otro nombre, que será otro el que se llevará los halagos, el que dará las entrevistas, firmará los autógrafos, el que escogerá entre todas las entregadas admiradoras con cuál se iba a ir cada noche a la cama. Renunciar a todo eso había sido pactado de antemano. Todo eso lo entiendo perfectamente.

Lo que no acabo de entender es por qué me han citado en este almacén del puerto. Y por qué en lugar de un tipo con un cheque sólo hay un negro con una pistola.

martes, noviembre 19, 2013

EL PODER DE LA PALABRA III

VAMOS A FALTARNOS AL RESPETO USANDO EL ALFABETO COMPLETO

Los niños jugábamos en los columpios del merendero mientras las madres comadreaban en las mesas. Me acerqué por un momento a su tertulia justo en el instante en que una de ellas confesaba que su hijo había nacido con seis dedos en cada mano pero que lo habían operado para no acomplejarlo.

De vuelta a la zona de juegos yo no le quitaba el ojo a aquella mano. Contaba y recontaba los dedos, buscaba vestigios de cicatriz, rastros de muñón en la carne que asía la escalera del tobogán, que se cogía a la barra del balancín. La escudriñaba con morbosa curiosidad a la caza de algún resto del miembro fantasma.

No recuerdo cuál fue el motivo de la pelea, quizás se mosqueó con mis miradas, tal vez me regó con agua de la fuente (siempre me enfurezco cuando me salpican, es algo que no puedo soportar). El caso es que, aquel chaval y yo nos enfrentamos cara a cara, nos desafiamos en esa posición de duelo que precede al ataque, nos desafiamos con la mirada y cuando la tensión llegó al límite, abrí la boca y disparé primero.

No había usado el insulto más obvio "seisdedos" sino una palabra ajena a mi vocabulario infantil que habría escuchado en una película de vaqueros pero cuyo significado apenas alcanzaba a comprender. Lo llamé "Malnacido".

Aquella palabra fue el detonante de una reacción explosiva. Se lanzó sobre mí con toda su furia y allí tuvieron que separarnos entre madres y camareros.

El peor insulto no es el más soez sino aquel cuyos ecos, cuando retumban en el oído del otro, lo logran destruir por dentro.

Siempre tuve una especial habilidad para el insulto. Tengo siempre a mano el dardo más agudo, el más hiriente, el más preciso. No sé cómo me las apaño pero encuentro siempre el punto flaco, el talón de Aquiles y siempre acierto, por muy oculta y protegida que esté el área vulnerable, en el centro de la diana, allá donde el impacto causará más daño, dónde el daño será irreparable. Soy consciente cuando sale de mi mano (o de mi lengua) que no habrá reflejo humano que pueda esquivarlo y no hago nada por refrenarlo. Entre las 50.000 palabras posibles el cerebro siempre escoge, en milésimas de segundo, la más mordaz, la más dañina. Las neuronas la retransmiten a la velocidad de la luz y mi lengua bífida la escupe sin jamás trabarse. El veneno impacta en medio del alma, abre un boquete en mitad del pecho y, años después, la herida seguirá escociendo al menor roce del recuerdo.

En cambio, cuando se trata de pedir perdones, conciliar voluntades, desfazer los entuertos, expresar los afectos o confesar amores... por más que busque y rebusque en el diccionario, jamás encuentro la palabra justa.

viernes, noviembre 15, 2013

Escenas londinenses IV - El Shunga (Arte erótico japonés)

Los japoneses son gente muy rara. Rarita.

Lo mismo pueden parecerte el colmo de la sofisticación y la elegancia que te asombran por lo rebasto y lo rijoso. Aúnan el noble espíritu del samurai con la macarrada de la yakuza, esa gente mafiosilla que cuando se hace la manicura le gusta siempre llevar las uñas muy cortas.

Por un lado son tan mojigatos que se sonrojan cuando los saludas con un par de besos; se diría que son unos relamidos y unos carcas pero, mientras que nosotros en Semana Santa llevamos en andas a San José con la borriquilla, ellos sacan en procesión un pene erecto de cinco metros por medio del pueblo. Por otra parte, las geishas gozaban de un prestigio social, un refinamiento y un respeto que daría mucha envidia a nuestras putas locales porque aquí, de siempre, las corrimos a pedradas. A nosotros nos resulta chocante y ultrapuritano cuando pixelan las pollas y los coños de los vídeos, o los encuentras muy sensibles y delicados cuando te empaquetan una geisha haciendo nuditos de marinero afeminado, en tanto que, por otro lado, los muy guarros se ven unas películas de lolitas con ojos de CandyCandy, amordazadas y ultrajadas que si las proyectasen en nuestro país nos pondrían los pelos de punta y los jueces de menores iban a tomar buena nota de los títulos de crédito.

Todo esto viene a cuento porque en el Museo Británico estos días se celebra una exposición sobre el Shunga, un arte porno japonés que prosperó sobre todo durante el siglo XIX. A veces estas colecciones de estampas se presentaban en forma de desplegables, a los que se llamaban "libros de almohada". Con un alto contenido erótico, aquellos rollos de papel pintado servían para lo que servían.

Lo que más sorprende de esta exposición no es lo delicado del diseño, ni la expresividad de los trazos o la fluidez de la pincelada. No es ninguna de esas mamarrachadas. ¿La crudeza de las imágenes? ¿Las escenas explícitas de las mil y un formas de penetrar y ser penetrado? ¿Las escenas de zoofilia con pulpos? Nos vamos aproximando... pero tampoco.

Lo que te deja alucinado de la exhibición es lo bien conservados que están esos dibujos después de ser usados por tantas generaciones de japonesitos pajilleros. Porque, en mi adolescencia, ese Lib que nos pasábamos en el colegio clandestinamente durante los recreos, al cabo de un par de horas estaba más tieso y apergaminado que esos misales mastodónticos que usaban los clérigos medievales para cantar el gregoriano, y de grosor por ahí se andaba que, con tanta simiente juvenil, el papel engordaba que daba gloria verlo. Al último al que le tocaba la revista ya era incapaz de distinguir si la que salía en el póster central era Eva Lyberten o Manolo el del Bombo. En cambio, tú miras aquellos dibujitos de los nipones y, después de un par de siglos, ahí no se ha corrido ni la tinta.

Lo que yo te diga. Raros, raros.

jueves, noviembre 14, 2013

Los creyentes.

¿Existe alguna majadería a la que no se apunten?

Les escuchas defender cualquier creencia por descabellada que resulte. Cuanto más esotérica, exótica y estrafalaria mejor; con más pasión defenderán sus postulados y argumentos. Creen a ciegas, creen a pies juntillas. Son crédulos por naturaleza.

Abrazan el budismo, el taoísmo, el misticismo sufí, los ritos chamánicos, la ética samurai, la religión de los Jedi o cualquier conjunto de disparates con tal de que nada tengan que ver con su propia cultura o la tradición heredada.

Rechazan la medicina convencional, se curan la pulmonía saltando siete olas en Noviembre, abrazando un árbol, clavándose agujas en el colodrillo. No vacunan a sus niños porque, ya se sabe, las multinacionales de la industria farmacéutica están gobernadas por Fumanchú. Son homeópatas, osteópatas y psicópatas.

Saben distinguir las siglas de todos los conservantes, colorantes y jamás confunden el E-621 con el E-622, ni el glutamato monosódico con el glutamato potásico. Porque, según ellos, todo produce cáncer. Y el cáncer se cura, gracias a la reflexología, con un masaje en los pies. Son intolerantes a la lactosa. Son intolerantes a casi todo. Son intolerantes.

Y tienen gato. O gatos. Aman a los animales. Adoran a los animales. No comen carne. Se dividen en veganos, lactoveganos y ovolactoveganos. Los más ortodoxos y radicales se esfuerzan por vivir sin respirar para reducir al mínimo su impacto sobre la Madre Tierra. Se alimentan a base de zanahorias, de antioxidantes y cereales integrales. Adoran el tofu, la leche de soja, el polen de abeja, la levadura de cerveza y el kéfir probiótico. Llenan la despensa de todo alimento insípido que se ponga a la venta. Cultivan germinados en tetrabricks de compost natural. Tienen cara de acelga.

Adivinan el futuro leyendo las runas, el horóscopo chino o el filipino. Saben de chakras, mantras, taichís y viajes astrales. En el dormitorio tienen un mandala sobre el cabecero. Hacen ejercicios para fortalecer el suelo pélvico, se pasan el día contrayendo el esfínter y concentrados en focalizar su próstata. Practican sexo tántrico sin correrse nunca. Es más, rara vez se corren. Muy rara vez.

Aunque las pasaron putas para aprobar la física en la EGB lo saben todo de fenómenos cuánticos, de la teoría de las cuerdas, del Big Bang y del bosón de Higgs...

Tertuliano, que era un teólogo cartaginés y no un locutor de la Cope, afirmaba: "Credo quia absurdum", o sea, "Creo porque es absurdo". Si quieres seguir los pasos de Tertuliano, nada que objetar, pero he de advertirte que el pobre, en un arrebato místico, se cortó los testículos. Y si uno es un buen discípulo lo tiene que ser a las duras y a las maduras.

miércoles, noviembre 13, 2013

NUNCA MÁIS

Era uno de los arenales más hermosos y blancos de Galicia. Un poco agreste, con ese grano fino y leve de unas minidunas que envidiarían hasta en el Caribe.

Era la hora en que las familias sacan a collejas a los niños del agua, hacen malabares a la pata coja para envolverse con un pareo y cambiar bañadores por ropa interior en un prodigioso juego de magia de equilibrio pudoroso. Tiempo de desclavar sombrillas y enrollar toallas. La hora de refrotar y ensayar técnicas para desprender el rebozado de los pies y recoger los bártulos. También era el momento para echar una última mirada a la orilla, quizás la última de aquel verano. Y, a pesar de ese último vistazo, tan intenso que pretendía atrapar todo aquel yodo, toda aquella espuma para envasarla hasta las próximas vacaciones, nadie pareció verlas. O mejor dicho, nadie quiso verlas.

Flotaban sobre las ondas como una invasión de hamburguesas tóxicas. No eran galletas como decían las televisiones, eran un BigMac de masa grasienta y apestosa.

Paseábamos por la orilla como otras tardes. Hasta entonces nunca las habíamos visto, pensábamos que aquello era cosa de otras costas, de otras playas, que después de tantos meses del naufragio la mariña estaba a salvo porque ya no iban a llegar jamás. Pero estaban allí, arribaban como tortugas gigantes que acuden a desovar su ponzoña. Primero por decenas, luego fueron miles, al rato, nadie podría contarlas.

No dudó un momento. Corrimos a su casa. Cogimos todas las bolsas de plástico que había, también dos pares de guantes de goma. Volvimos a la orilla. Nos agachamos a recoger aquel estiércol repugnante. La playa estaba vacía, nadie se había quedado a contemplar el desastre, nadie quiso saber nada de aquel crimen. En el aparcamiento escuchamos arrancar al último coche.

Estábamos solos.

Solos.

En un par de horas de doblar el espinazo cosechamos apenas una parcela mínima, un trozo insignificante de aquella inmensa playa, pero con aquella vendimia tinta llenamos todas las bolsas que teníamos. El mar seguía vomitando aquella marea turbia, cubriendo de sucia bilis toda la línea de tierra. Tiramos aquella peste negra al contenedor, nos quitamos los guantes pegajosos y nos volvimos a casa con esas ganas de romper a llorar que te deja la impotencia.

Por la mañana volvimos. La resaca había devuelto al agua gran parte de aquella mugre. Una cuadrilla de Tragsa con sus uniformes blancos como de apicultor recogía con parsimonia las pocas plastas de chapapote que había dejado el mar. Cuando nos vieron apañando aquellas mierdas se dirigieron a donde estábamos, pusieron mucho empeño en que nos pusiéramos uno de aquellos disfraces blancos. Según parecía no estaba muy bien visto el voluntariado espontáneo, anárquico; bienintencionado pero caótico y desorganizado. De ir por libre ni hablar. Cuestión de imagen institucional. Creo que también nos ofrecieron una mascarilla pero no nos gustó que nada nos tapara la boca. Les preguntamos si sabían por qué nadie había acudido el día anterior, se encogieron de hombros: nadie avisó, era tarde, no era su turno... Nos pusimos a limpiar, ellos por su lado, nosotros por el nuestro. En toda la mañana, entre todos, no recogimos ni la mitad de porquería de la que habíamos retirado el día anterior en un momento. El océano había barrido casi todo para ir a ensuciar a otra parte.

Nos miramos. Volvimos a casa, tristes de nuevo.

martes, noviembre 12, 2013

Estampas londinenses III

LO QUE NUNCA SE LE DEBE HACER A UN MUSEO

La foto es para despistar que eso es Edimburgo y aquí hemos venido a hablar de Londres.

Para llegar a la Tate Gallery uno se baja en la estación de metro de St. Paul. San Pablo en Londres y San Pedro en Roma compiten a ver quien la tiene más larga... la nave central. Como andaba bien de tiempo entré en la catedral y como andaba mal de libras salí de la catedral. 16 libras es mucho pedirle a una persona a la que las iglesias le dan un poquito de picazón y el olor a incienso le irrita la pituitaria. Decidí gastarme las 16 libras en un desayuno pantagruélico a la mayor gloria de Dios.

Pasé junto a un colegio rigurosamente masculino de esos elitistas en los que los niños son separados de sus compañeras para que nada les distraiga, se concentren y así puedan aprender a convertirse en unos pervertidos de lo más sofisticado cuando crezcan. Los niños jugaban al balón durante el recreo en un patio minúsculo y encharcado sin quitarse la chaqueta ni la corbata. O bien tenían la habilidad de un Ronaldinho con la pelota o las lavanderas inglesas utilizan uranio enriquecido para blanquear la colada porque, al fin del partidillo, las camisas permanecían impolutas. También deben de hacer virguerías con las tijeras los peluqueros de Londres, porque con un ligero retoque con los dedos aquellos flequillos alborotados volvían a su ser como recién peinados. Se ajustaban un poco la corbata y de vuelta a clase a retorcer sus mentes.

Crucé el puente del Millenium decepcionado por la falta de tembleque; al parecer han logrado estabilizarlo y ya ni oscila, ni bambolea, ni retiembla ni ná de ná. Cuando uno cruza un puente de Londres siempre confía en que se va a caer, y si no se cae eso es publicidad turística engañosa. Parece mentira esta gente, con lo seria que es para otras cosas.

Si bien es verdad que en la Tate hay obras destacables como ésta:

también es cierto que prolifera lo que podríamos llamar Arte Mondongo.

Los mondongos no son una tribu del Camerún. El Arte Mondongo es una evolución del Arte Póvera. ¿Y qué es el Arte Póvera? Cualquier cosa envuelta en un saco de arpillera. Tú cubres un muro de sacos de arpillera hasta el techo y, si estás en una galería, es una obra de Arte Póvera y si estás en África es el granero de una ONG.

Si el Arte Póvera es áspero y reseco como el cañamazo, el Arte Mondongo es viscosón tirando a churretoso. Es una forma de arte salida directamente de las entrañas del artista, Manzoni con su "Merda d'artista" se quedó corto, porque sus latas eran muy pequeñitas y estaban herméticamente cerradas. El Arte Mondongo lo forman mierdas enormes, monumentales. Porque no confundamos, con una mierda del caniche de una marquesa no vamos a ningún lado. Para rellenar aquellas salas inmensas se precisan mierdas descomunales, jurásicas, para hacer unas mierdas así tienes primero que inyectarle clembuterol a un brontosaurio y luego atiborrarlo de laxantes.

Otra cosa que atrae mucho al visitante de museos es que la obra de arte esté articulada. Lo podríamos bautizar como Arte Hidráulico. Coges herramienta ferruñosa, le pones un par de manivelas y si eres mañoso un par de pedales, que lo que el turista quiere es darle al botoncito y que se mueva el chisme. En la National Gallery, que se han contagiado del virus, exhiben una especie de ninot gigantesco que se arranca una muela con unas tenazas. Y otro santurrón de cartónpiedra que se da golpes en el pecho con un peñasco, o con una grúa de esas de máquina recreativa tienes que jugar a pescar en lugar de un osito de peluche la cabeza de un monje de plexiglás.

El próximo viaje pienso montar un happening en el Museo de Ciencias Naturales. Contrato a un puñado de gigantes y cabezudos y los pongo a escorrer british a zurriagazos y golpes de calabaza alrededor del esqueleto del diplodocus. Que con lo que a esta gente le gusta que la fustiguen el éxito lo tengo garantizado.

domingo, noviembre 10, 2013

Estampas londinenses II

Tomo un tren que viaja hacia el Norte.

Delante de mí se acomoda una familia en uno de esos asientos tan codiciados que tienen una mesita en medio. Tienen dos niñas muy rubias y muy gemelas. Despliegan sobre la mesa la merienda de las chiquillas.

Pasa la revisora, una mujer grandota de gesto adusto; les pide los billetes. El cabeza de familia empieza a sacar de los bolsillos una retahíla de cartoncillos con el borde naranja. Unos serán los tickets de ida, otros las reservas de asiento y otros los de regreso. La ferroviaria los repasa con parsimonia y se los devuelve insatisfecha, al parecer falta alguno. Les da tiempo para buscarlos y sigue adelante controlando al resto del pasaje.

La mujer intercambia miradas de reproche con su marido. Éste, azorado, rebusca por todos sus bolsillos, escudriña en la cartera, recuenta una y otra vez los billetes; despliega sobre la mesa aquel tarot en el que se adivinaba un destino incierto y azaroso con una dolorosa multa en el horizonte más cercano. Junta las idas con las idas, las vueltas con las vueltas, como si jugara con aquellas barajas infantiles en las que ganaba el que lograba emparejar a toda la familia de esquimales, la de tiroleses... Pero por más que coloque y recoloque los tickets, el naipe del abuelo bantú no aparece.

Las niñas parecen contagiarse del nerviosismo paterno. La madre abre una bolsa de gominolas tranquilizantes que se desparraman por el tablero de formica. Vuelve a dirigir una mirada asesina al calzonazos de su esposo y con ese gesto de "quita, inútil, que ya lo busco yo" le registra con mano experta la cartera, no se corta a la hora de darle la vuelta a los bolsillos del pantalón del atribulado pater familias; cuando descarta cachearlo y dejarlo en ropa interior empieza a revolver en la papelera del pasillo por ver si entre las mondas de los plátanos y los papeles de las galletas se había colado de polizón el puto billete. De la papelera sólo saca unas manchas de Nocilla en la manga. Nada. Se desploma sobre el asiento y se da por vencida.

El tiempo se acaba. La revisora se acerca por el pasillo a reclamar lo que es suyo. Avanza entre los asientos como el pistolero malvado de un western, con las piernas arqueadas para mantener mejor el equilibrio. Aquella gigantona pica los tickets que le ofrece la mano temblorosa del empequeñecido padre. Los valida con el sadismo de quien maneja una guillotina en miniatura. Clava su mirada en el hombre e indica que sigue faltando uno y que eso conlleva una sanción.

Y coge una de las gominolas. Se la lleva a los labios y sonríe. Un gesto que resulta aún más dulce al encajar en un rostro tan recio.

Se aleja de nosotros con sus andares de John Wayne, haciendo girar sobre su dedo índice la pequeña máquina de taladrar.

*Para Beti, que siempre que hay fiesta nunca se olvida de traernos drogas (de las más adictivas, azucaradas y masticables).

jueves, noviembre 07, 2013

Estampas londinenses.

Os pongo en situación: Hora punta. Parada de metro de Victoria Station. Gente apretujada en una proximidad rayana en la promiscuidad. Ruegas a todos tus dioses para que el sobaco que te va a tocar en suerte esta mañana no sea el de un gorilón desaseado, ni tengas que hundir tus narices entre los pechos de una matrona perfumareada sino que te toquen las inmaculadas axilas de una ninfa que sólo huela a talco.

Tu cerebro gregario se espanta ante la posibilidad de una estampida que acabe con el rebaño formando un montonín sobre las vías, y tienes un debate interior entre si sería más angustiosa la muerte por asfixia y aplastamiento, por electrocución con la catenaria o por desmembramiento y atropello de la locomotora.

Entre la plantilla del metro londinense no existe la figura laboral del "aplastador": ese hombre calzado con guantes blancos que en las ciudades asiáticas empuja a los viajeros hasta comprimir lo imprescindible para que puedan cerrar las puertas. En su lugar, los británicos cuentan con una especie de guardavías armado con un megáfono que arenga a la muchedumbre para que no se descalabren como lemmings por el borde del andén, dejen salir antes de entrar y dejen libres las puertas cuando suene el pito.

La cola es tan larga que llega hasta la galería de acceso al tren. En los ojos de la gente brilla algo de la locura desesperada de las reses cuando las embarcan para una muerte cierta, estirando mucho el cuello en busca de aire para respirar. Sin embargo, cuando alcanzo el vomitorio de entrada al andén todo parece relajarse. No es como otros días. La gente se distiende, no se empuja, todo el mundo se ríe y el espacio parece haberse multiplicado por arte de magia.

¿Cuál es la causa de este metamorfosis colectiva? ¿Por qué la gente ha perdido de repente las prisas y se cede amablemente el paso al vagón con tal de quedarse un ratito más en el andén? ¿Por qué todo el mundo ríe y parece tan contento?

En lugar de la habitual voz educada pero impersonal que apela al civismo de los viajeros, esta mañana el hombre que ha cogido el micro nos invita a disfrutar del momento, que el mundo es un lugar maravilloso, que cada minuto cuenta aunque el tiempo carece de importancia y que todo lo que necesitas es amor. Aunque no le entiendo ni papa su alegría es tan contagiosa, su optimismo tan saludable que me uno al coro de risas que inunda la parada. El humor hecho amor, amor por el prójimo; nunca había escuchado nada parecido. Aunque entre tanto mogollón nadie podía verlo, todos nos imaginamos al hombre del megáfono como un jamaicano con un peta entre los labios. Aquella voz unía el carisma de un gurú, la calidez de un amigo, la gracia de un gaditano y la locuacidad de un charlatán de feria. Irradiaba simpatía por los cuatro costados. Y todos, por un momento, nos sentimos más felices.

No hay sueldo mejor pagado que el de este hombre.

El poder de la palabra. Mejor dicho, el poder de la música de las palabras.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)